Sergio Barce

Blog personal

Archivo de la etiqueta: Antonio Abad

«TODO ACABA EN MARCELA», DE SERGIO BARCE, EN PALABRAS DEL ESCRITOR ANTONIO ABAD

Hace unos días, recibí un correo eletrónico del escritor melillense Antonio Abad autor de novelas tan emblemáticas como Qedbani, La mudanza o El renegado. Antonio acababa de leer mi novela Todo acaba en Marcela. Y, aunque desvela parte de la trama, sin embargo sus palabras me parecen tan exquisitas y tan bien trenzadas que no me resisto a transcribirlas:

«Querido Sergio, en ti Todo acaba en Marruecos. Marcela lo sabía, lo supo en el momento justo en el que Teo el Bizco levantó su martillo para matarla. Lo había mirado a sus ojos, mejor dicho a ese ojo estrábico que se había clavado en los suyos, y además de adivinar la tormenta criminal que se abalanzaba sobre ella, vio otra tormenta en el poblado de Khemis Sahel, muy cerca de Larache, con las torrenteras enfangando caminos y pertrechos junto a la casa de los Sbiti donde la infeliz Qodsya templaba su venganza. Era la suya y al mismo tiempo también la de Marcela. Y es que todo se podía presentir en ese ojo asesino. Es cierto que la sangre la cegaba, pero otra sangre quizás más abundante, la de los corderos sacrificados en la fiesta de Aid el Kebir, y sobre todo la del hijo de puta y muy cabronazo que le estaba quitando la vida, igualmente corría apestada y fangosa bajo las gumías de Dris y Abdelmahid, los hermanos de Qodsya, para desagraviarla a ella y de paso a ti, Marcela, antes, mucho antes de que el inspector Ivan Sotogrande le pegara un tiro de gracia al muy miserable Teodoro Aguilar Castro.

Yo que no soy lector del género negro (he leído bien poco, algunas por obligación de mi amigo Juan Madrid) tu libro, sin embargo, tengo que decirte que me ha hecho perder mis reticencias a este tipo de literatura. Un gran acierto ese guiño a Marruecos para ultimar el desenlace.

Mis felicitaciones y un gran abrazo.

Antonio Abad»

COMPARTIENDO ESPACIO CON LOS AMIGOS

Sigo colgando en mi blog imágenes pertenecientes a lmi biblioteca en las que alguna de mis obras acompaña a los títulos de buenos y queridos amigos escritores.

Hoy: mi novela Sombras en sepia (Pre-Textos), junto a La sociedad Transatlántica, de Alfredo Taján; Horas muertas, de José A. Garriga Vela, y al lado de Los espejos que se miran, de Felicidad Batista.

Mi libro de relatos Una puerta pintada de azul, posando con Nadie salva a las rosas, de Youssef El Maimouni; Quebdani, de Antonio Abad, y junto a Del silencio, de Sergi Bellver.

Y mi novela El laberinto de Max, junto a Aixa, el cielo de Pandora, de Mohamed Bouissef Rekab; Cádiz y la otra orilla, a sorbos de a-mar y versos, de Yolanda Aldón, y junto a Relatos de vinilo, cinta magnética y celuloide, de Juan Pablo Caja.

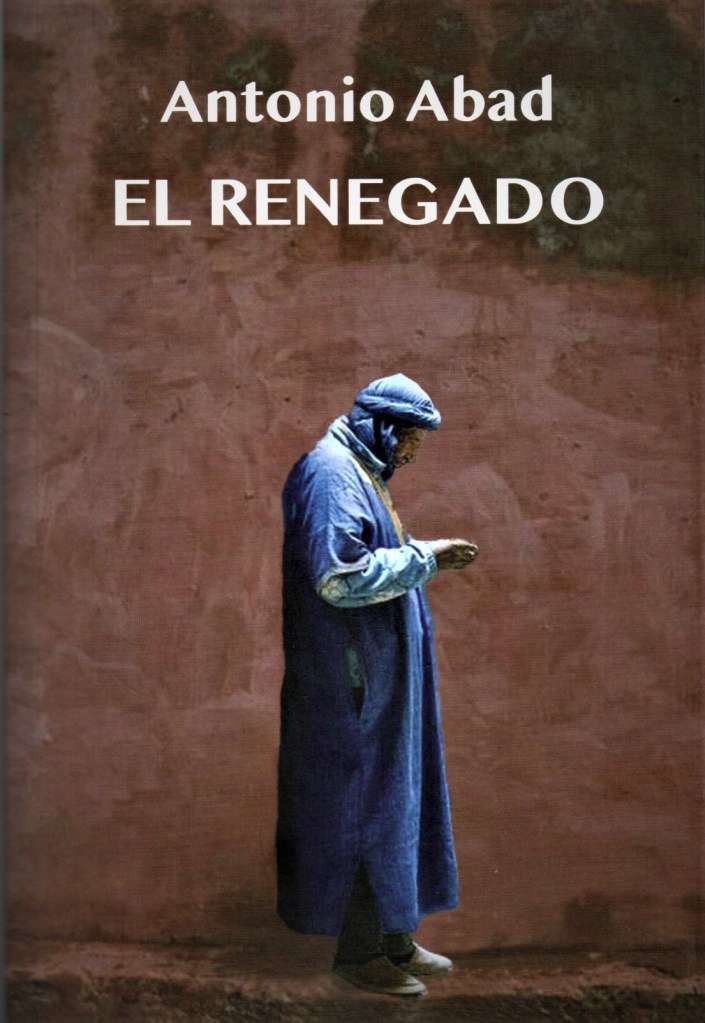

«EL RENEGADO», UNA NOVELA DE ANTONIO ABAD

De nuevo una novela del escritor melillense afincado en Málaga, Antonio Abad, me ha sumergido en una trama original y distinta; ambientada en Marruecos, sí, pero con un conocimiento profundo de sus gentes y de su tierra, lo que hace más gozosa la lectura. Más gozosa y más real. Ya me ocurrió con su magnífica novela Quebdani, que siempre recomiendo, porque es de esos libros que se le quedan a uno en el interior y que rumiamos una y otra vez. Ahora, con este nuevo título, El renegado, ocurre algo parecido. Tarda uno en desprenderse de Dalmiro, su protagonista, un español, un cristiano, que huyendo de la pobreza en Melilla tras un hecho luctuoso acaba por vivir con unos rifeños y, durante años, tratará de convertirse en uno de ellos. Antoni Abad, sin embargo, no se muestra nada complaciente con su personaje, y con los pies en la tierra nos plantea la dificultad que supone para un rumi el tratar de ser admitido como un igual entre los rifeños.

“Una vez en Amarach asistí al sepelio de un pariente de Yilali. Yo no disponía de lienzos para envolver el cuerpo de Farid, ni tenía suficiente agua para lavarlo, ni aceites ni perfumes; solo tenía una manta y un poco de agua con la que primero rocié sus cabellos, luego su cara, su pecho, sus piernas, sus manos, hasta llegar a los pies. No me costó mucho cavar un agujero porque la tierra era blanda, aun así el dolor que sentía por la muerte de mi amigo me mermaba las fuerzas y a cada azada que golpeaba en la tierra (una azada que afortunadamente encontré) era un golpe que yo mismo me daba en mi corazón. Todo el tiempo estuve llorando y cuando al fin arrastré su cuerpo hasta el fondo, recostado sobre el lado derecho y con su rostro mirando hacia La Meca, el siguiente paso fue aún peor. La tierra que tenía que cubrirlo la iba echando poco a poco y caía con un sonido oscuro, como si cada paletada renunciara a servir de impacto sobre aquel cuerpo que tan vilmente había sido masacrado. Al terminar, tuve la sensación de haber estado plantando un árbol, un árbol sin tronco, sin ramas, sin hojas, solo sus raíces debían quedar sepultadas para siempre. Luego busqué una piedra y la hinqué a la altura de la cabecera. Era una piedra blanca, pesada, que recogí de los escombros del morabo; una piedra para señalar su tumba, sin flores, sin nombre, y junto a la piedra una lata vacía que llené con agua para que bebieran los pájaros.

Cuando al final, acepté reconocerme en su recuerdo, las palabras que tenía que pronunciar no me salían. Tampoco conocía ninguna plegaria en amazigh como despedida de este mundo. El pecho se me había encogido; en la garganta se me había hecho un nudo y no paraba, silenciosamente, de llorar.

No sé cuánto tiempo estuve en aquella situación, carcomido por el lamento y la compleja soledad que me embargaba. Era la segunda vez que me enfrentaba a la muerte, a esa desconocida noche que nos instala en una paz permanente cerrándonos los ojos sin misericordia para no abrirlos jamás.

Un silencio expectante escudriñaba las ramas de los árboles que ningún aire movía. El sol se había ocultado detrás de un grupo de nubes. Pasaron pájaros. Sin darme cuenta, cuando fui a despedirme de Farid, me santigüé. Fue un acto instintivo que troqué, rápidamente, con un Allahu Akbar (Dios es grande). <Descansa en paz>, también le dije. Pero su dolor era ahora mi dolor, y su rabia y su venganza tenía que hacerlas mías. No podía dejar que su aliento y su espíritu se quedaran allí, pudriéndose como él bajo la tierra. Tenía que llevármelos conmigo. El Rif me reclamaba para que sus sueños se cumplieran.

Fue lo que le prometí -ya sin llanto- delante de su tumba…”

El protegido, además de una novela de aventuras, tanto personal como colectiva, plantea un recorrido histórico por los años inmediatos a la independencia de Marruecos y a la lucha del Rif por alcanzar su independencia, la represión de los llamados años de plomo llevaba a cabo por el rey Hassan II, la actuación de la guerrilla rifeña, las lealtades y las traiciones… Es como recorrer la historia del país durante esos años tristes y duros de la mano de un cronista que deambulara por los escenarios con una cámara de cine, grabándolo todo. Nos transmite además la miseria de esas tierras, la injusticia de un sistema corrupto, la desafección entre las tierras del Rif insurgente y rebelde y el desprecio de la élite gobernante de Rabat.

Pero esta novela también es un pequeño ajuste de cuentas de Antonio Abad con la Historia, en especial, del trato sufrido por esos españoles que, nacidos en Marruecos, pese a su amor y respeto por el país, nunca pudieron sentirse completamente integrados y aceptados. Un tema que Antonio y yo hemos hablado largamente y en el que coincidimos en muchas cosas.

“…Por qué con toda nueva gente con la que me tropezaba siempre me contaba alguna historia de todo lo malo que habíamos hecho los españoles por estas tierras. A qué venían tantos reproches. Ya se lo dije un día al propio Farid, ¿qué tenía que ver yo con todo aquello? Me encogí de hombros porque la duda o mi ignorancia no me permitían llegar a ninguna conclusión que no fuera mi continuada extrañeza ante su inesperado arrebato de acusarme con viejos agravios.

Ahmed volvió a cogerme del brazo esta vez con más fuerza, como si necesitara mi apoyo para no caerse, y me dijo:

-Aquel día el zoco, como siempre, estaba muy concurrido. De pronto, por el cielo surcaron tres aviones Bristol arrojándonos un buen número de bombas, e incluso hicieron uso de las ametralladoras cuando la gente intentaba refugiarse donde buenamente podía sin que les importara que fueran mujeres o niños. Eso fue un jueves de febrero de 1926.

Hace una pausa y calla como si el silencio le ayudara a poner en orden los resortes de la recordación. Observé entonces su cara como si fuera otra persona, con desánimo, calculando la medida de un tiempo que se obstinaba en permanecer invariable, y el hombre que fue y el que es ahora parecían estar mirándose en el mismo espejo como si entre ellos el único muro que los separaba fuera el de la lástima. No traté de hacerle ningún tipo de pregunta y dejé que él siguiera desahogándose por los otros aspectos de la historia.

-Es verdad -prosiguió- que Abdelkrim estaba perdiendo la guerra, por eso no se comprendía que se hubieran ensañado con una multitud inocente, a no ser que lo hicieran por pura venganza. Hubo muchos muertos y muchos heridos. Primero se oyó un rugido inmenso que atronaba los cielos y luego el estampido de las explosiones. Yo me encontraba en un puesto de carne y a poco todo el zoco olía a carne quemada. Espantado por lo que estaba sucediendo, perdido, ciego, corrí desesperado, apretando los dientes, entre gritos y derrumbes hasta que un impacto de metralla me impactó. Caí al suelo en medio de aquel desorden. Todo el mundo huía despavorido hacia ninguna parte, gritando como locos, buscando donde protegerse de las balas suicidas que tamborileaban sobre sus cabezas. Cuánta rabia sentí por lo que estaba ocurriendo. La desolación era total. Los muertos y los heridos fueron incontables. Muchos padres perdieron a sus hijos y muchos hijos perdieron a sus padres. Cuánta gente también, sin brazos, sin pernas, que quedaron mutilados para toda la vida. Bajo aquellas columnas de humo que ascendían desde los puestos calcinados de los vendedores, el zoco parecía la entrada del infierno. Recuerdo que no podía respirar. La sangre me brotaba, una sangre viscosa, caliente, sucia. Cuando los aviones se marcharon alguien me ayudó a levantarme, pero a poco perdí el conocimiento. Desperté en otro lugar lleno de vendajes. Con el tiempo aquellas heridas se curaron, pero no las de mi corazón.

Nada sabía yo de lo que acababa de contarme. En mi casa cuando se hablaba de la guerra con los moros solo se mencionaba la masacre que había hecho en monte Arruit cuando salieron huyendo del desastre de Annual y que por eso no nos tendríamos que fiar de ninguno, por criminales y traidores.

El rostro de Ahmed de repente palideció. Parecía que acababa de adivinar lo que yo estaba pensando, pero, precisamente por eso quise alejar de mí cualquier conjetura que me afectara. Quién era yo para juzgar esos hechos en uno u otro sentido. El mal era la guerra producida por el odio viniera de donde viniera. Se lo dije:

-No tendría que haber ninguna guerra.

Ahmed volvió a mirarme. Lo hizo recriminándome lo iluso de mi pronunciamiento, y mientras caminábamos, desprendiendo una sonrisa mustia, como si la urgente necesidad de apoyarse en mi brazo le fuera necesario, continuó:

-…pero quién lo iba a pensar. La historia volvió a repetirse. Esta vez no eran aviones españoles, sino aviones marroquíes. Que Alá los maldiga y castigue con las llamas del infierno. Sus bombas mataron a dos de mis hermanos. A uno de mis sobrinos la metralla le arrancó una pierna. Tiene ahora mas o menos tu edad. Él no puede huir a las montañas para unirse a la insurrección con el grupo de Izem, pero me ha jurado que hará todo lo posible para vengar la muerte de su padre.

Yo guardé silencio y al mismo tiempo miraba al cielo porque me parecía que los designios de la fatalidad podían repetirse por esos caprichos del destino que hace que los males siempre recaigan sobre los mismos. Afortunadamente por el cielo solo flotaban las nubes; y Ahmed, dándose cuenta de mis barruntos, esgrimiendo una disuelta sonrisa por mis posibles temores, me dio una palmadita en la espalda y me señaló uno de los puestos del zoco en donde tomar un buen vaso de té.

Estando sentados, el ajetreo y el bullicio que se expandía en nuestro entorno era incesante. Ahmed había venido al zoco a comprar, pero también a verse con alguien…”

Disfruto de las novelas ambientadas en Marruecos cuando percibo que su autor conoce a los marroquíes y conoce al país, mientras que me producen cierta urticaria esos otros que, con una breve visita, se convierten en especialistas de un país cuya cultura e idiosincrasia es muy difícil de asimilar y a veces de comprender. Se necesita una vida para ello. Y El renegado es de esos libros que te abren el país en canal.

También me ha parecido muy interesante y original cómo Antonio Abad ha sabido engarzar la trama de su historia y la vida de sus protagonistas con los atentados que ocurrieron en Tetuán y luego el de Sjirat en julio de 1971. Eso lo hace aún más verosímil, trenzando sabiamente realidad y ficción, alma mater de una buena novela histórica o ambientada en un período concreto.

Una excelente novela para revisitar toda esa época y entender algo más lo ocurrido en el Rif y los sentimientos de quienes luchaban por la independencia de ese territorio.

El renegado ha sido editado por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sergio Barce, agosto 2021

LAS LLAMAS NO PODRÁN CON LA LIBRERÍA PROTEO DE MÁLAGA

Abderrahman El Fathi, Ahmed El Gamoun, Ahmed Mgara, Ahmed Oubali, Alberto Gómez Font, Alfredo Taján, Alice Wagner, Alicia Acosta, Alicia Muñoz Alabau, Ana Añón, Antonio Abad, Antonio Bravo Nieto, Antonio Fontana, Antonio García Velasco, Antonio Herráiz, Antonio Lozano, Antonio J. Quesada, Aurora Gámez, Aziz Amahjour, Bernabé López García, Carlos Salazar Fraile, Carlos Tessainer, Carmen Enciso, Cecilia Molinero, Cristián Ricci, Cristina Martínez Martín, David Rocha, Eloísa Navas, Emilia Luna, Encarna León, Enrique Baena, Enrique Lomas, Farid Othman Bentria Ramos, Felicidad Batista, Fernando Castillo, Fernando de Ágreda, Fernando Tresviernes, Francisco Morales, Francisco Muñoz Soler, Francisco Ruiz Noguera, Francisco Selva, Fuensanta Niñirola, Guillermo Busutil, Herminia Luque, Hipólito Esteban Soler, Inmaculada García Haro, Iñaki Martínez, Javier Lacomba, Javier Otazu, Javier Rioyo, Javier Valenzuela, Jes Lavado, José A. Garriga Vela, José Mª Lizundia, José F. Martín Caparrós, José L. Gómez Barceló, José L. Ibáñez Salas, José L. Pérez Fuillerat, José L. Rosas, José A. Santano, José Sarria, Juan Clemente Sánchez, Juan Gavilán, Juan Goytisolo, Juan José Téllez, Juan Pablo Caja, Julio Rabadán, Laila Karrouch, León Cohen Mesonero, Leonor Merino, Lorenzo Silva, Luis María Cazorla, Luis Leante, Luis Salvago, Manuel Gahete, Marceliano Galiano, Marcos Ana, María Sangüesa, Mario Castillo del Pino, Miguel Romero Esteo, Mohamed Abrighach, Mohamed Akalay, Mohamed Bouissef Rekab, Mohamed Chakor, Mohamed El Morabet, Mohamed Lahchiri, Mohamed Sibari, Miguel Sáenz, Miguel Torres López de Uralde, Miguel Angel Moreta Lara, Montserrat Claros, Mustafa Busfeha, Pablo Aranda, Pablo Macías, Pablo Martín Carbajal, Paloma Fernández Gomá, Patrick Tuite Briales, Paula Carbonell, Pedro Delgado, Pedro Munar, Pedro Pujante, Pepe Ponce, Presina Pereiro, Rafael Ballesteros, Ramón Buenaventura, Randa Jebrouni, Remedios Sánchez García, Roberto Novella, Rocío Rojas-Marcos, Sahida Hamido, Said El Kadaoui, Saljo Bellver, Salvador López Becerra, Santos Moreno, Sergio del Molino, Sonia García Soubriet, Susana Gisbert, Tahar ben Jelloun, Tomás Ramírez, Víctor Morales Lezcano, Víctor Pérez, Yolanda Aldón y Zoubida Boughaba Maleem.

Todos estos autores podéis encontrarlos en la página web de la Librería Proteo, de Málaga, que, como ya sabéis ha sufrido un grave incendio.

Librería Proteo necesita nuestra ayuda. Con todos estos autores que he mencionado me une algo, vínculos afectivos y de amistad en unos casos o eventos compartidos en otros. Por eso destaco sus nombres. Y para ayudar a la Librería Proteo, que tanto significa para Málaga y para nuestras vidas, que es además la sede de Ediciones del Genal, con quien he venido publicando mis últimos títulos, os pido que compréis al menos un libro de cualquier de estos escritores, el que más os guste o al que queráis descubrir por primera vez, y que la compra la hagáis a través de la web de Librería Proteo, que os indico:

https://www.libreriaproteo.com/

Entre todos, la librería Proteo de Málaga va a renacer, y entre todos vamos a ayudarles a que vuelva a señorear como ha hecho en estos cincuenta años. Durante la dictadura fue el lugar donde poder hallar los libros prohibidos y censurados, el refugio de quienes buscábamos aire puro. Tenemos que reencontrarnos de nuevo entre sus estanterías, abriendo los libros que se exponen, oliendo las páginas recién editadas, hallando nuevas aventuras en las que embarcarnos…

Sergio Barce, mayo 2021