Sergio Barce

Blog personal

Archivo de la etiqueta: Cabaret Voltaire

NOTAS A PIE DE PÁGINA 13 – DE MUJERES ADMIRABLES Y OTROS PECADOS

Desde el pasado mes de enero no retomaba mis notas a pie de página. Cómo pasa el tiempo, cómo se nos escapa de las manos sin apenas darnos cuenta. Y continúa adelante sin detenerse, sin darnos un respiro.

Esta mañana, mientras escuchaba Impossible Germany, de Wilco, he leído la siguiente noticia de Europa Press: “Un distrito escolar de Utah (USA) retira la Biblia de las bibliotecas por contenido <pornográfico o indecente>”. Otro pasito más en esta ola de censura pacata y moralizante que invade todos los países. A ver, cuando se lee un texto de la Biblia, al acabar su lectura, los sacerdotes siempre dicen: palabra de Dios. Así que esos puritanos, con su decisión, se están enfrentando a la cólera divina. Dentro de poco, vestirán a Adán y Eva con trajes EPI y escafandras de astronauta para cubrir su desnudez y para evitar que “se contagien con algo”, y también arrancarán las páginas donde se habla de Sodoma y Gomorra, con lo divertido que fue aquello. Llamativo que esta iniciativa arranque en el país donde, en cada cajón de la mesita de noche en las habitaciones de los hoteles y moteles, siempre hay una Biblia y en el que habitualmente sus dirigentes acuden al consabido “Dios bendiga a América”. Pues que sepan que el chollo se les acaba y que Dios no les va a hacer ni caso. Censurarlo a Él. ¡Por dios!

“A veces notaba en algunas mujeres de mi edad el deseo de atraer su mirada según, pensé, una lógica simple: <Si le gusta a ella, es que prefiere a las mujeres maduras; entonces, ¿por qué no a mí?>. Conocían perfectamente su lugar en la realidad del mercado sexual, y que fuera transgredido por una de sus semejantes les daba esperanzas y audacia. Por irritante que fuera esa actitud de querer captar -discretamente en la mayoría de los casos- el deseo de mi compañero, no me molestaba tanto como el descaro con el que algunas chicas jóvenes coqueteaban con él delante de mí, como si la presencia a su lado de una mujer mayor fuera un obstáculo insignificante o incluso inexistente. Sin embargo, pensándolo bien, la mujer madura era más peligrosa que la joven, prueba de ello es que había dejado a una de veinte años por mí.”

Este párrafo pertenece a El hombre joven (Le jeune homme) de Annie Ernaux, escritora que sigue fascinándome por su sinceridad irrenunciable. Lo he escogido como contrapunto a la noticia de Europa Press, porque la Ernaux es libertad pura. Se trata de un libro corto, que se lee en pocos minutos, pero de gran intensidad, en el que relata su experiencia pasional y sexual real junto a un hombre muchísimo más joven que ella. Y lo hace con una lucidez admirable. Me encanta su estilo corto, seco, sin fisuras.

Estos meses han sido muy femeninos. Además del libro de Ernaux, me zambullí en la vida de Emily Brontë, el primer capítulo que Lydie Salvayre dedica a siete escritoras en su libro Siete mujeres (7 femmes), que ha traducido del francés Marta Cerezales Laforet. La lectura de esta primera biografía comprimida pero tan completa es conmovedora. Lydie Salvayre la hace, además, atractiva con su excelente prosa, logra que se perciban fácilmente hasta las fragancias de los campos de Haworth y el pequeño mundo que se construyó la joven Emily.

Hablando de Marta Cerezales, acudí al encuentro que se organizó con ella en el CAL de Málaga, con ocasión de la presentación del libro Discurso sobre la felicidad (Discours sur le bonheur, 1779), de Madame de Châtelet, que Marta ha traducido, y en el que intervenían también mi admirado Miguel Ángel Moreta-Lara junto a Antonio Álvarez de la Rosa. Agradable reencontrarme con dos de mis personajes de El mirador de los perezosos: Marta y Miguel Ángel. Y muy curiosa la vida de Madame de Châtelet, escritora y matemática, y la relación que mantuvo con sus distintos amantes, entre ellos, Voltaire.

Como ha sido igualmente curioso el descubrir la existencia de Inés Joyes y Blake (1731-1808), una traductora española que vivió en Vélez-Málaga. Mi amiga la escritora Herminia Luque fue quien nos acercó a su figura y a su obra en el Ateneo de Málaga.

También veo dos documentales de excepcional calidad que hablan de dos mujeres llenas de talento creativo: el primero es A las mujeres de España: María Lejárraga (2022), de Laura Hojman, que ya me impresionó como directora con el maravilloso trabajo que dedicó a Antonio Machado: Los días azules (2020) del que ya escribí en su momento. Ahora, Laura Hojman saca del ostracismo a una mujer admirable, María Lejárraga (1874-1974), que vivió a la sombra de su marido, Gregorio Martínez Sierra, que era quien aparecía como el autor de muchas de las obras que había escrito ella porque, claro, en aquellos años no estaba bien visto que una mujer firmara con su nombre. Una historia de injusticia, pero una historia de amor por el arte al que María Lejárraga jamás renunció. Entre sus obras de teatro se encuentra Canción de cuna y es la autora de los libretos para Falla de El amor brujo y El sombrero de tres picos, entre otras creaciones. Luchó por los derechos de la mujer y, como tantos otros intelectuales, acabó exiliada tras la guerra civil. El documental de Laura Hojman la sitúa en el lugar que le corresponde.

El segundo de los documentales es la serie titulada Las últimas estrellas de Hollywood (The last movie stars, 2022), dirigida por el actor Ethan Hawke, que dedica seis episodios a la carrera artística y a la relación que mantuvieron Joanne Woodward y Paul Newman. La serie documental tiene la virtud de salirse de los caminos trillados y, a la vez que asistimos a todo el proceso de investigación y consultas, así como a su manera de encarar esta producción por parte de Ethan Hawke, en paralelo, recorremos la vida de estos iconos del cine: la Woodward y Newman. Y el resultado es espectacular y emocionante. Una preciosa serie que recomiendo efusivamente.

Hablando de Ethan Hawke, él es, junto a Pedro Pascal, uno de los protagonistas del mediometraje de Pedro Almodóvar: Extraña forma de vida (2023). Al acabar la proyección, escuché a alguien decir que le había encantado la cinta y que se había emocionado. Creo que había visto algo distinto a lo que yo acababa de ver: una película mediocre con un guion muy flojo. Si en vez de estar dirigida por Almodóvar, el realizador hubiera sido alguien menos renombrado, no habría llegado a las salas de cine. El caso es que, en estos casi cinco meses, se han encadenado acontecimientos, eventos y noticias muy positivas, y otras decepcionantes (que me abstengo de mencionar por no aportar nada de valor). Supongo que es como debe ser.

Estuve en Tánger para la puesta de largo del último número de la revista SureS, que dirige Santiago de Luca, y en el que he participado con dos artículos. Lo pasamos genial hablando de cine negro y de novela negra, siempre ambientados en Tánger. Semanas después, fui el encargado de presentar en la Librería Luces, de Málaga, el libro de relatos del propio Santiago de Luca: Los irregulares de Tánger. Que fue todo un éxito de público. Hay mucho tanyaui en Málaga y se notó.

Mi libro El mirador de los perezosos, ha sido reconocido con el Premio Andalucía de la Crítica al mejor libro de relatos publicado en la Comunidad durante 2022. Todo un hito, teniendo en cuenta la modestia de mi editorial, Ediciones del Genal, y la calidad del resto de autores. Me lo he tomado como el resultado de más de veintitrés años de esfuerzo y constancia, de tratar de mejorar con cada libro que publico. Enorgullece pensar que los escritores y críticos que decidieron conceder el galardón apostaran por la calidad de estos cuentos. Así lo quiero pensar.

A raíz de este premio, he vivido situaciones curiosas. Por un lado, la más satisfactoria, que los amigos, los verdaderos amigos, hayan compartido conmigo la alegría del momento. También es grato el hecho de que me están invitando a instituciones, eventos y encuentros para los que, sin ese galardón, es probable que no habrían contado conmigo, pero tomemos esto último como algo natural y hasta comprensible. Sin embargo, han sido los lectores, junto a los amigos, quienes me han sorprendido con su generosidad. Recibir los comentarios y las sensaciones que han experimentado con El mirador de los perezosos, no tiene precio y, en ocasiones, ha sido toda una sorpresa lo que me transmiten. Pero es que esto ha provocado que muchos de ellos se hayan animado a leer mis anteriores títulos y que nuevos lectores hayan descubierto mis novelas La emperatriz de Tánger, El libro de las palabras robadas o Malabata, y que se hayan convertido así en fieles seguidores.

El premio, por supuesto, no cambia nada. El camino es arduo, pero son precisamente mis lectores los que me dan aliento para seguir bregando.

Tras mi paso por las Ferias del Libro de Huelva, Granada y Málaga, toca estar en la de Madrid el día 9 de junio, y, apenas veinticuatro horas antes, el día 8, estaré en el Salón Internacional del Libro de Rabat, invitado por la Fundación Tres Culturas, para hablar de El mirador de los perezosos con la escritora Karima Ziali. Luego, trataré de estar en la de Sevilla y presentar el libro en Barcelona y Bilbao. Incha alláh.

“Calles, plazas, estanques, huertos, olivares y naranjales. El tío-abuelo sabía a quién pertenecían <aunque él no fuese el catastro>, aclaró con cierto regomello. Comerciantes, funcionarios, obreros, desocupados, ricos, pobres (éstos eran legión; la lista no se acababa nunca). También las que hacían negocio con lo que Alá les había puesto entre las piernas, debajo de las faldas. A quién debía de saludar el chico y con qué grado de deferencia; a quién decirle sólo <Alá te guarde>. Sin ir más lejos. <Y sin echarle demasiada fe a lo de Alá te guarde, intervino Fátima, no sea que el Señor te haga caso y tengamos hijo de puta para la eternidad>. <No se trata de un hijo de puta, mala lengua>, cortaba el tío-abuelo. Pero sin convicción. <¿Ah, no? Ese fulano te enreda todo lo que puede, habla mal de ti cuando le das la espalda, sus deudas duran más que las sequías, pero claro, para ti ese tío no es un hijo de la gran puta. ¡Pues a mí ya me lo parece!> <Mujer, para ser hijo de puta hay que tener una madre un poco rara…, como una perra movida. No es el caso de Alí>. (El interfecto se llamaba Alí, señal de identidad más bien imperfecta: ¡hay miles de interfectos que se llaman Alí!). <¿Y usted qué sabe? (Fátima empleaba el usted cuando su mala uva subía como espuma de leche.) Es cierto que yo no conocí a la madre de ese Alí de joven, cuando estábamos en Tánger, pero me tropecé mil veces con su tía, que hacía el puerto mañana, tarde y noche. ¿Quiere usted saber de lo que se quejaba? De que su querida hermanita la obligaba a trabajar en los peores cafetuchos. Mientras ella, la guapísima, madre del tal Alí, se reservaba para sí misma los salones de té del centro y los bares americanos de la colina. No, a mí el Alí no me las da con queso. ¡De tal palo tal astilla!>.”

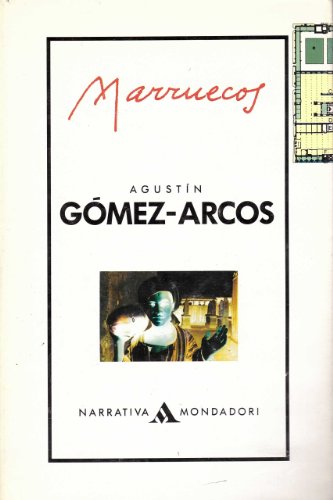

Este otro párrafo pertenece a la novela Marruecos (1991), de Agustín Gómez-Arcos, obra que me ha descubierto el poeta Salvador López Becerra, que me lo ha regalado después de reencontrarnos tras mucho tiempo sin vernos. Un detalle precioso por su parte y que agradezco. Es una novela dura, pero, a la vez, llena de ironía y fino humor. Sigo su lectura con deleite.

Mientras escribo, mi hijo Pablo, junto al productor César Martínez Herrada, y los miembros del equipo del nuevo cortometraje que dirigirá en el mes de julio, se encuentran en Larache fijando ya las localizaciones y efectuando el casting para seleccionar a la niña que acompañará al niño protagonista del film. Es una nueva adaptación de otro de mis cuentos, como ya ocurriera con El nadador. Ilusionados con este nuevo proyecto que ya llega a su fase crucial.

Hoy no he hablado de Lorenzo Silva. Pero adelanto algo para el próximo artículo: cuando nos conocimos en Tánger, hace ya unos veintidós años, tras comer en el hotel Minzah, él y su mujer me preguntaron si los acompañaba a dar un paseo por la ciudad. Creo que, en esos instantes, Lorenzo me intimidaba… Continuará.

Sergio Barce, 4 de junio de 2023

NOTAS A PIE DE PÁGINA 11 – CON MÚSICA DE FONDO

Mientras comienzo esta undécima nota, suena de fondo en el ordenador la canción The magnificent seven, de The Clash, uno de los temas que tengo grabado en mi biblioteca de Spotify. Esta canción me levanta el ánimo, por su ritmo magnético. Luego sonarán Slippery people, de Talking Heads, Rock´Roll Star, de Barclay James Harvest, Rebel Yell, de Billy Idol y las que vengan detrás. Se me hace más fácil narrar con este “ruido” de fondo, con el volumen bastante alto. Con eso consigo obligarme a estar muy concentrado en el texto que escribo.

Hace un rato he habado con Pilar, de la Librería Antonio Machado, de Madrid. Local emblemático donde los haya. Es la primera vez que nos comunicamos. Me ha parecido amable, divertida y dinámica. Me ha abierto las puertas de par en par para presentar El mirador de los perezosos. Estamos barajando fechas posibles. Probablemente en febrero. Me ilusiona mucho llevar estos relatos a la librería que lleva el nombre de mi poeta de referencia.

Hablando de El mirador de los perezosos: ayer me llegó la reseña que firma el escritor Paco Huelva y que se ha publicado en la revista Entreletras. Sus palabras no podían ser más positivas. Es un artículo hermoso y emocionante que ha sabido comprimir algunas de mis intenciones o los motivos por los que escribo. Lo he degustado.

Acabo la lectura de dos novelas completamente distintas y que me han causado también diferentes sensaciones. El insomnio (L´insomnie, 2019) de Tahar Ben Jelloun, publicada por Cabaret Voltaire, con traducción de mi admirada y querida Malika Embarek. Me ha desconcertado. No sé qué esperaba de este libro, pero no lo que me he encontrado en sus páginas que, a veces, se me han hecho espesas. Tengo la sensación de que hubiera necesitado de una poda para dejarla más esquelética y ágil. La trama apenas me ha creado la sensación de inercia por saber si en las siguientes páginas se produciría un giro que nunca ha llegado. Me gusta más Ben Jelloun cuando me habla de Marruecos, de sus experiencias vividas en la época de plomo o en sus historias más sensibles e íntimas. Incluso me atrapan más sus libros explicando qué es el Islam o el racismo a nuestros hijos. Esta trama de misterio, sin embargo, me deja tan frío como indiferente.

Sin embargo, El acontecimiento (L´événement, 2000), de la escritora francesa Annie Ernaux, con traducción de Mercedes y Berta Corral, me ha impactado por su crudeza, por su sinceridad, por la desnudez de su narrativa. Ernaux va al grano, sin florituras, a degüello. Una novela de apenas cien páginas de una intensidad abrasadora. Y el tema que plantea no es nada fácil: el aborto. Y, además, ambientada en el contexto de una Francia en la que estaba penalizado y en la que se perseguía a las mujeres que lo practicaban.

“Después de mi infructuoso intento, llamé por teléfono al doctor N. Le dije que no quería <tenerlo> y que yo misma me había lesionado. No era verdad, pero quería que supiera que estaba dispuesta a todo. Me dijo que fuera de inmediato a su consulta. Creí que iba a hacer algo por mí. Me recibió silenciosamente, con una expresión grave en el rostro. Después de explorarme me dijo que todo iba bien. Me eché a llorar. Él estaba postrado en su escritorio, con la cabeza gacha: parecía muy turbado. Pensé que estaba luchando consigo mismo y que iba a ceder. Al final levantó la cabeza y dijo: <No quiero saber adónde va a ir. Pero vaya a donde vaya, tendrá que tomar penicilina ocho días antes y ocho días después. Le extenderé una receta>.

Al salir de la consulta me enojé conmigo misma por haber echado a perder mi última posibilidad. No había sabido jugar a fondo el juego que exigía el hecho de burlar la ley. Hubiera bastado con un suplemento de lágrimas y súplicas, con una mejor representación de mi desasosiego, para que él accediera a mi deseo de abortar. (Al menos así lo creí durante mucho tiempo. Sin razón, quizá. Solo él podría decirlo.) Por lo menos trató de evitar que yo muriera de una septicemia.

Ni él ni yo pronunciamos la palabra aborto ni una sola vez. Era algo que no tenía cabida dentro del lenguaje.”

Sirva como ejemplo de su estilo el fragmento que acabo de reproducir de la novela. Las páginas en las que describe la operación, la reacción posterior de la protagonista (quizá la propia Ernaux), las secuelas, son de un realismo desafiante.

Pero son sus pequeños apuntes sobre el proceso creativo, a partir de esta dolorosa experiencia, las que me han llamado la atención en su texto. “Ver con la imaginación o volver a ver por medio de la memoria es el patrimonio de la escritura”, afirma en algún instante. O estas otras líneas tan explícitas y sinceras al referirse a lo que está narrando: “…porque la conmoción que experimento al volver a ver esas imágenes, al volver a escuchar esas palabras, no tiene nada que ver con lo que sentía entonces: es tan solo una emoción para la escritura. O lo que es lo mismo: una emoción que permite la escritura y que constituye la señal de su verdad”.

En cuanto a cine, lo mejor que he visto últimamente es un refugio habitual para alguien que ama el séptimo arte como yo: revisitar los clásicos. Y confieso que he vuelto a disfrutar enormemente de Monsieur Verdoux (1948) de Charles Chaplin y de La ventana indiscreta (Rear window, 1954) de Alfred Hitchcok. Aunque conozca sus tramas, sus trucos, los diálogos, los desenlaces, eso da igual, porque lo que importa es descubrir detalles que antes no vimos o darle una nueva interpretación a alguna frase o a un gesto de los actores. Las obras maestras tienen estas cosas.

Muy recomendable la miniserie de televisión italiana Exterior noche (Esterno notte, 2022) del gran Marco Bellocchio que, a sus ochenta y tres años, sigue dando lecciones de cine. Una reconstrucción admirable del secuestro de Aldo Moro y de esa época convulsa de la política italiana.

Estamos de fiestas navideñas. Entre frase y frase me he zampado un polvorón exquisito acompañado de un té (verde, por supuesto). También ha caído un buen trozo de turrón de chocolate Suchard, irresistible. Ahora me siento gordo y pesado. Pero a veces vienen bien estos caprichos. Le echaré la culpa a las navidades. Venga, arriesguémonos con otro corte de turrón. De perdido al río.

Cuando acabo este artículo, suena en mi ordenador Always the sun, del grupo The Stranglers. Y me acuerdo de que me había propuesto escribir una anécdota sobre Lorenzo Silva que siempre dejo para más adelante. Hoy también lo haré. Para más adelante, sí.

Sergio Barce, 27 de diciembre de 2022

«EL PAÍS DE LOS OTROS» (LE PAYS DES AUTRES), UNA NOVELA DE LEILA SLIMANI

El país de los otros (Le pays des autres), es la última novela de Leila Slimani. Libro poliédrico donde se dan cita muchos de los temas que tanto le interesan a la escritora rabatí: la situación de la mujer en Marruecos, su emancipación, las costumbres ancestrales arraigadas en la vida cotidiana, la violencia machista, la religión, la libertad sexual e individual… Y a estos asuntos añade nuevos condimentos a veces ya apuntados: las relaciones interraciales, las relaciones interreligiosas, los matrimonios mixtos, los hijos nacidos de matrimonios entre marroquíes y europeos, la lucha por la independencia, la lucha contra el colonialismo… Todo este cóctel da lugar a las contradicciones que Slimani plantea en su novela, ambientada en Méknes y sus alrededores a finales de los años cuarenta del pasado siglo hasta los albores de la independencia de Marruecos. Por un lado, esas contradicciones que enervan y atormentan a Amín, como las de tratar de ser moderno y a la vez tradicional, el haber sido soldado en un ejército extranjero para luchar en tierras lejanas y luego ver al país al que se ha servido como el opresor del propio, el decidir vivir con una pareja que ni es de su raza ni de su religión, el tener hijos que no son ni franceses ni marroquíes, la lucha interna por tratar de reprimir el machismo mamado desde la infancia, el desear ser un amante esposo y a la vez el dueño de su familia, el esfuerzo por querer ser respetado por los colonos franceses… Y, por otro, esas otras contradicciones que rebelan y enrabietan a Mathilde, como las de continuar siendo una mujer libre y alegre en una sociedad opresora y tradicional, el haber sido una mujer avanzada capaz de abandonar Alsacia para estar junto al hombre que ama, un marroquí del que apenas sabe aún nada, el decidir vivir con una pareja que ni es de su raza ni de su religión, el tener hijos que no son ni franceses ni marroquíes, la lucha interna por no verse suprimida y oprimida por el machismo que asoma en fogonazos en la actitud de su marido, el deseo de ser una amante esposa y a la vez dueña de su destino, la lucha permanente para ser respetada y aceptada por los colonizados marroquíes y por la familia de Amín…

“…Con los ojos bajos y el velo tapándole hasta la nariz, se sentía desaparecer y no sabía en realidad qué pensar. Si bien el anonimato la protegía, incluso la fascinaba, era como un abismo en el que se hundía a su pesar, y le parecía que, con cada paso que daba, perdía cada vez más su nombre, su identidad, y que, al enmascarar su físico, enmascaraba una parte esencial de sí misma. Se convertía en una sombra, en un personaje familiar, pero sin nombre, sin sexo y sin edad. Las pocas veces que se había atrevido a hablar a Amín de la condición de las mujeres marroquíes, de Muilala que nunca salía de su casa, su marido había zanjado de golpe la conversación. <¿De qué te quejas? Tú eres una europea, nadie te prohíbe nada. Así que ocúpate de ti misma y deja a mi madre tranquila>.

Pero Mathilde insistía, pues no podía dominar el deseo de llevarle la contraria. Por la noche, a un Amín agotado por el trabajo en el campo, exhausto por las preocupaciones, le hablaba de Selma, de Aicha, de esas niñas cuyo destino aún no estaba trazado. <Selma tiene que estudiar>, afirmaba. Y si él no le contestaba nada, ella seguía. <Los tiempos han cambiado. Piensa también en tu hija. No me digas que tienes la intención de educarla como a una mujer sumisa>. Mathilde le citaba, entonces, en su árabe con acento alsaciano, las palabras que la princesa Lala Aicha había pronunciado en Tánger en 1947. Fue en honor de la hija del sultán Mohamed V por lo que ellos habían elegido el nombre de su primogénita, y a Mathilde le gustaba recordarlo. ¿Acaso no eran los propios nacionalistas los que asociaban el deseo de independencia a la necesidad de favorecer la emancipación de las mujeres? Cada vez eran más numerosas las que recibían una educación, abandonaban el jaique y se vestían con chilaba o con ropa europea. Él asentía con la cabeza, refunfuñaba, pero no prometía nada. Al caminar por el campo, recordaba esas conversaciones. <¿Quién querría a una pervertida?>, se decía a sí mismo, <Mathilde no entiende nada>. Pensaba entonces en su madre, que se había pasado la vida encerrada. De pequeña, a Muilala no se le permitía ir al colegio con sus hermanos varones. Luego, Sidi Kadur, su difunto marido, construyó la casa en la medina. Había hecho una concesión a las costumbres, abriendo una única ventana en el muro del piso de arriba, cuyos postigos estaban siempre cerrados, y a la que Muilala le estaba prohibido acercarse. La modernidad de Kadur, que besaba la mano a las francesas y se permitía el capricho de frecuentar a alguna prostituta judía del barrio de El Mers, se acababa en cuanto se trataba de la reputación de su esposa. De pequeño, Amín había visto a su madre espiar por los intersticios los movimientos de la calle y poner el dedo índice sobre sus labios para sellar entre ellos ese secreto.

Para Muilala, el mundo estaba atravesado por unas fronteras infranqueables. Entre hombres y mujeres, entre musulmanes, judíos y cristianos, y ella estaba convencida de que, para entenderse bien, más valía no cruzarlas. La paz se conseguía si cada cual se quedaba en su sitio. A los judíos del mellah les encargaba la reparación de los anafres, la confección de los canastos, y a una costurera delgada y con las mejillas cubiertas de vello, los artículos de mercería indispensables para el hogar. Nunca conoció a los amigos europeos de Kadur que alardeaba de moderno y al que le gustaba vestir levitas y pantalones de pinzas. Y no hizo ninguna pregunta la mañana en la que, limpiando el salón privado de su esposo, descubrió en las copas y en las colillas de los cigarros unas huellas de carmín con la forma de unos labios…”

La novela mantiene el pulso de principio a fin, y el ambiente de violencia y opresión que supusieron los últimos años del dominio francés en el sur de Marruecos está perfectamente logrado. El retrato de la familia protagonista es como una gran fotografía de unos seres arrastrados por las circunstancias. Y es el amor que se profesan Mathilde y Amín el que es capaz de sortear cuantos obstáculos se van presentando en el camino. Hay muchas concesiones por ambas partes, pero me temo que es Mathilde la que cede más y la que, al final, es absorbida y la que acepta con resignación casi heroica el futuro que le espera.

“…Amín arrancó y condujo despacio para atravesar la nube de humo que se había formado. Llegó ante las verjas del parque y bajó apresuradamente del coche, dejando la puerta abierta tras él. De lejos, vio a su hermano y a su hijo jugando. Era como si los disturbios que se habían producido a unos cuantos metros de allí hubieran ocurrido en otro país. El Jardín de las Sultanas estaba tranquilo y silencioso. Un hombre, sentado en un banco, tenía a sus pies una jaula grande con los barrotes oxidados. Amín se acercó y vio en su interior un mono flaco de pelaje grisáceo, cuyas patas pisoteaban sus propios excrementos. Se agachó para ver mejor al animal que se giró hacia él, abrió la boca y le enseñó los dientes. Silbaba y escupía, y él no habría sabido decir si el mono reía o lo estaba amenazando.

Amín llamó a su hijo que corrió hacia sus brazos. No quería hablar con su hermano, no tenía tiempo para explicaciones o reproches y regresó al coche, dejando a Omar de pie en medio del césped. En el camino de vuelta a la finca, unos policías habían instalado un control de carretera. Aicha se quedó mirando la larga barrera de pinchos colocada en el suelo y se imaginó el ruido que harían los neumáticos al estallar. Uno de los gendarmes le dio el alto. Se acercó, se quitó las gafas de sol y escudriñó los rostros de los ocupantes. Aicha lo miró con una curiosidad que desconcertó al funcionario. Parecía no entender nada sobre esa familia que tenía delante y que tranquilamente lo observaba en silencio. Mathilde se preguntaba qué historia se estaría imaginando. ¿Se creería que Amín era el chófer? ¿Que ella era la esposa de un rico colono que aquel criado estaba encargado de acompañar? Pero el policía parecía indiferente al destino de los adultos y quienes llamaban su atención eran los niños: las manos de Aicha que rodeaban el pecho de su hermanito como para protegerlo. Mathilde bajó despacio su ventanilla y sonrió al joven agente.

<Se va a decretar el toque de queda. Váyanse a casa. ¡Venga!> El policía dio una palmada al capó y Amín arrancó…”

Hay otros personajes interesantes en esta historia: Omar, Mercier, Murad, Dragan, Selma, Corinne, Aicha… Pero son los protagonistas, Mathilde y Amín, los que llevan el peso del relato.

Cuando acabo el libro, me queda un regusto amargo en la boca, tal vez porque el final es un tanto desalentador, como si la reacción de la pequeña Aicha no sea más que el pesimista anuncio del mundo que se avecina, deshumanizado y cainita, que no es mucho mejor del que contempla, como si no existiera la esperanza para nuestra redención.

El país de los otros ha sido publicado por Cabaret Voltaire, con una primorosa traducción de mi querida y admirada Malika Embarek López.

Sergio Barce, julio 2021

EL GRAN ESPEJO (THE BIG MIRROR), UNA NOVELA DE MOHAMED MRABET

“Sentado allí solo, meditando sobre los últimos acontecimientos, Ali se convenció de que Rachida, al no haber conseguido cortarle el cuello a él, había matado a aquel hombre en su lugar. Estaba seguro de que había sido el grito de la chica del espejo lo que le había salvado. Y al mismo tiempo, esas dos ideas le parecían absurdas.

Rachida era su mujer y como la amaba no podía soportar la idea de que se estaba volviendo malvada.

Entonces recordó que la enfermedad de la belleza hacía que lo irreal se asemejara a lo real. Ali se sentía poseído por el mal, al borde de algo peligroso y maligno. Se echó a llorar.

Los trabajadores que pasaban cerca de la caseta, al oírlo, se paraban y llamaban a la puerta para ver si se encontraba bien.

Seguid con vuestro trabajo. Sé lo que me vais a decir. El mayor favor que me podéis hacer es dejarme solo.

Ali se incorporó, sintiendo que la boca oscura de la enfermedad se estaba aproximando, preparado para tragárselo. A veces la percibía tan cerca que podía notar cómo lo tocaba. En su mente flotaba la imagen de una tela blanca manchada de rojo. Al recrearse con detenimiento en aquella visión, le recorrió de repente una enorme ola de felicidad.

Sí, un musulmán vestido de blanco y con algo de sangre. Rachida tenía razón. Es como vestir seda y tomar miel…”

Este fragmento pertenece a la novela El gran espejo (The big mirror) de Mohamed Mrabet que, en su momento, transcribió Paul Bowles. Acaba de ser editada por Cabaret Voltaire con traducción del inglés de mi querido amigo Alberto Mrteh, de lo que me alegro especialmente.

Narración ambientada en Tánger, aunque la ciudad en este caso no es ningún personaje relevante, se trata de un cuento fantástico, que se mueve entre lo gore y lo fantasmagórico. Intuyo trazos e influencias de Bowles en cuanto a ese tipo de tramas en las que la presencia de la brujería y de lo mágico marroquí siempre lo atraían de manera casi desaforada. Pero en este caso, la historia de Mrabet es algo menos contenida, y la novela parece querer dar algún quiebro o giro para dar a continuación un paso más retorcido que el anterior, tal vez en busca de aliento o de un hilo conductor, pero no estoy seguro de que termine de cuajar. Al menos es mi sensación.

Es curiosa, sin embargo, esta historia de amor arrebatado y de locura contagiosa, que posee entre sus párrafos escenas de gran fuerza sensitiva y de una poderosa sensualidad, algo que tal vez pueda sorprender a lectores poco habituados a la narrativa marroquí. Pero echo en falta probablemente la fascinación que me han causado los anteriores libros de Mohamed Mrabet. Quizá la vida de la calle, la vida dura e inmisericorde de la calle, que tan bien conoce y que tan bien plasmó en Amor por un puñado de pelos (Love with a few hairs) y en El limón (The lemon) sea el terreno en el que Mrabet mejor relata y que a mí, personalmente, es la que me llega a las entrañas. No obstante, El gran espejo se deja leer gracias a la reconocible sencillez de su forma de contar y es seguro que embrujará a los lectores que busquen precisamente ser hechizados por alguna historia nada realista o ser desbordados por algo inesperado.

Sergio Barce, noviembre 2020

Alberto Gómez Font y Mohamed Mrabet