Mis tres últimos libros: tres obras que me han dado muchísimas satisfacciones. Gracias a vosotros. Y a los lectores que no conozco.

Rodaje de EL NADADOR

Rodaje del cortometraje EL NADADOR

***

Rodaje del cortometraje EL NADADOR

***

Rodaje del cortometraje EL NADADOR

EL NADADOR

Los brazos se hundían fabricando una espuma salada que se diluía a su espalda tras una existencia efímera. Igual ocurría con la pequeña estela de ondas dispersas que abandonaba atrás. Todo el movimiento era de una armonía impecable; los brazos, las piernas, el giro de la cabeza al tomar aire, sumergirla y expulsar ese mismo aire por la boca. En ningún instante cerraba los ojos. Hakim veía en el fondo primero la arena y las algas desvalidas, luego sólo arena y, más tarde, el verde azulado del océano.

Oía el chapoteo que él mismo provocaba avanzando sin descanso. Nada de parar, seguir, seguir, seguir adelante. Detenerse podía significar la rendición, perder el equilibrio, agotarse en medio del vacío. Había recorrido al menos doscientos metros, y oía el bombeo de su corazón, distinto al del comienzo, y cómo los brazos golpeaban la superficie esmeralda, cómo sus pies pateaban igualmente para ayudarlo a avanzar. Trataba de no perder la concentración en su respiración acompasada, obsesionado ante la idea de perder el ritmo y sucumbir, verse humillado. Pensó de pronto en Haddu y en Abdelali, riéndose de su estrepitoso fracaso. Le lanzarían el balón de cuero contra la espalda, mofándose, como solían hacer cuando le colaban un gol por debajo de las piernas.

-Eres tonto, Hakim. ¿Adónde crees que vas? ¿A las Canarias?

Pensar en sus posibles burlas lo espoleó, e insufló un desesperado ardor a su empeño.

Calculó que ya estaría a medio camino. No quería comprobarlo porque el hecho de intentarlo siquiera podía agobiarlo, tragaría agua y entonces sólo podría agitar los brazos sin encontrar nada. Ya le había ocurrido meses antes y se juró no repetir la experiencia. En aquel momento, creyó que moría, pero la providencia quiso que alguien, desde uno de los pesqueros, se percatara. Lo sacaron medio ahogado y estuvo un buen rato vomitando y tosiendo en la cubierta. Recordaba que olía mucho a salazón y a redes mojadas.

Hoy se había lanzado desde el faro del espigón. Dejó a la derecha la playa peligrosa y se esforzó por alejarse de la otra banda, de la entrada al puerto, de la desembocadura del Lucus. Ahí no corría el riesgo de verse arrastrado por la marea. Eran ya doce años nadando frente a los acantilados de Larache, su pueblo, y se conocía los vericuetos y las trampas que las aguas habían trazado desde los siglos…

***

Rodaje del cortometraje EL NADADOR

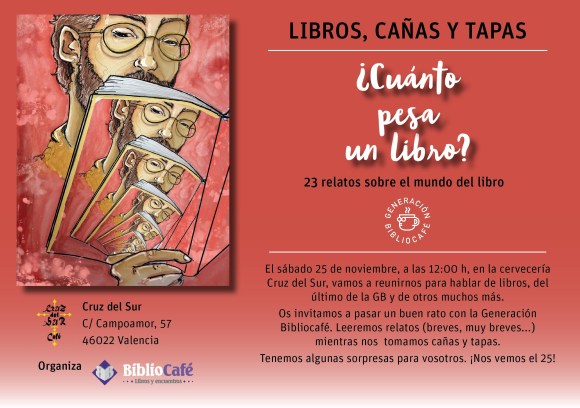

Aunque no estaré en persona, sí que deseo que sepáis que, este próximo sábado, hay una nueva presentación del libro de narraciones cortas de la Generación BiblioCafé ¿Cuánto pesa un libro? (Jam Ediciones – Generación BiblioCafé – Valencia, 2017), en el que se incluye mi relato Cuentos para Alicia.

Orgulloso de compartir páginas con los relatos de Alicia Muñoz Alabau, Susana Gisbert Grifo, Franz Kelle, José Luis Rodríguez Núñez, María Tordera, Susi Bonilla, Josep Asensi, Fuensanta Niñirola, Antonio Briones Torres, Felicidad Batista, Angel Marqués Valverde, Giovanna Vivian, Luisa Berbel Torrente, Alfredo Cot, María Isabel Peral del Valle, Sergio Aguado, Rosa Pastor Carballo, José Luis Sandín, Javier Lacomba Tamarit, Carmen Barrachina, Rafael Borrás y Xenia Rambla. Todos, bajo la batuta del jefe de todo esto: Mauro Guillén.

Sergio Barce, noviembre 2017

Antonio Fernández Bernina, abriendo el acto

Larachenses: Malika el Amrani el Mrini, Sergio Barce y María Ortega Ayllón

Un momento de la actuación de Sara Sae

Sergio Barce, octubre 2017

Pedro Enríquez y Sergio Barce

Medina de Larache. Bajas las calles empinadas, zigzagueantes, con el sol cayendo oblicuo. Notas la brisa esquivando los edificios, correteando igual que los niños que se esconden por los vericuetos de su memoria. Huele a salitre, notas la humedad enquistada en las paredes desconchadas, los pies avanzan llevándote hacia el puerto sin una razón determinada, simplemente bajar, traspasar el maremágnum de viejas construcciones marchitas. Se oyen las voces de esos chiquillos que, minutos antes, se escondían de ti, riendo, tratando de que les siguiera su juego. ¡Hola! ¡Hola! Saludan a gritos, antes de volver a salir disparados como si les avergonzara dar la bienvenida. El aroma del té con yerbabuena se escapa por las ventanas, igual que las palabras de una mujer que habla con su hija en una azotea. Un par de rostros te miran con curiosidad desde una ventana enrejada.

Hay estrías abiertas en cada pared, igual que arrugas en la piel de un anciano; pero igual que éste, la Medina de Larache ha ido acumulando decenios de experiencias, rellenando el baúl de sus recuerdos, y cuando llegas a la altura de su corazón te lo abre y te lo muestra, al desnudo. Hay mucho dolor, pero también hay mucha alegría, la de tantas vidas como almas que dejaron algo de ellas, de los suyos. Tantos apellidos muertos, que partieron sin dejar más que el efímero olor de sus voces, un eco que sólo se escucha si se vaga por sus callejones en silencio. A veces, incluso, te encuentras de frente con tu infancia, con la juventud de tus padres, con la madurez de tus abuelos, y les sigues unos segundos hasta que se desvanecen por la calle Real…

Para cuando llegas a la entrada del puerto, rodeado de atunes abiertos en canal, de cubos llenos de jureles y de sardinas, de pescadores sedientos ansiosos por regresar a sus casas, entonces te giras y miras de nuevo la Medina, el portento de su arquitectura frágil y desolada, y sientes el impulso de regresar. Subes de nuevo, dejando atrás el jolgorio de los vendedores, y te sumerges una vez más en el sueño de sus estrechas arterias. Es como si dieras un salto de años, y que hubieras regresado a otra época, a otro mundo. Un rabino parece rezar en la sinagoga, los franciscanos salen descalzos de la iglesia de San José, el almuecín llama a la oración desde la mezquita. Se oye al viento bambolear unas sábanas, los golpes de una anciana tratando de limpiar una alfombra, tus pisadas buscando tus propias huellas. Esta tarde sólo hay tiempo para caminar, sólo hay tiempo para dejarse llevar, no hay destino, no hay prisas; la Medina de Larache te arropa, tranquila, amablemente, y vuelves a ver otro espectro que te saluda con la mano y te sonríe, igual que hacía tu abuelo cuando te esperaba en la calle Real, otra vez en la calle Real, con todos ellos…

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Recuerdo que había un pequeño taller de bicicletas enfilando la calle Cervantes, camino del Cine Avenida, a pocos metros de la bocacalle del callejón del Ideal. El encargado se llamaba Yasim. Yo llevaba allí mi bici plegable cuando se le rompía la cadena o se le pinchaba una rueda. De las paredes del local colgaban llantas con radios brillantes y otras con los radios oxidados, gomas y cámaras desinfladas, sillines usados, manillares de bicicletas de carrera y manetas de freno. Había un poster de Eddy Merckx el Caníbal subiendo la montaña enfundado en el maillot amarillo del Tour de Francia del 70.

Para encontrar el pinchazo de la rueda, Yasim echaba un rápido vistazo por la cámara y, cuando creía haber dado con el punto por donde presumiblemente se evaporaba el aire, sobre la yema de su dedo índice depositaba saliva, una saliva densa y blanca, que luego aplicaba sobre el posible pinchazo. Aguardaba entonces unos segundos para comprobar si la saliva regurgitaba; si se formaban pompas era que había acertado. Luego, sólo era cuestión de parchearlo.

Recuerdo que, a veces, había que esperar un buen rato cuando Yasim se tomaba un té, larachensemente, o se ponía a hablar con un amigo que iba camino de la Plaza y se había detenido a saludarlo. Hasta que no acabara de beberse el vaso de té verde o de hablar con su amigo, no había nada que hacer. En esos casos, me sentaba en la acera de enfrente, bajo la larga pared blanca sobre la que caía pesadamente el sol de la tarde. Cuando por fin decidía repararla, le pagaba y safi baraka, a pedalear de nuevo dejando atrás el cine, bajando la cuesta del mercado a toda velocidad sin dejar de tocar el timbre para que los peatones se apartaran…

Había también, en el pequeño taller, bicicletas de alquiler, y motocicletas de pequeña cilindrada. Olía a goma y a pegamento, y a gasolina y aceite.

Recuerdo a un anciano que siempre aparecía cuando iba al taller. Alquilaba una bicicleta alta, de barra horizontal y manillar de carrera, aerodinámico, y con palanca de cambio de velocidades. Resultaba llamativo ver a un hombre tan mayor, con una bici tan moderna. Más curioso aún era el hecho de que vestía con una chilaba espartana, marrón, áspera, que se arremangaba para poder subir y sentarse en el sillín. Se ataba las perneras de su pantalón gris con unas pinzas de madera, de las que se usan para colgar la ropa, y antes de ponerse en camino se cubría la cabeza con la capucha de la chilaba. Apenas se le veía entonces el rostro. Se marchaba así, muy lentamente, tan despacio que parecía no tener fuerzas suficientes para dar un pedaleo. Pero poco a poco se alejaba por la calle, y no regresaba hasta la noche, cuando Yasim iba a cerrar, a la misma velocidad a la que se había ido por la mañana. Su silueta se recortaba al final de la calle Cervantes, bajando desde la avenida Mohamed V, y verlo era como contemplar a un siniestro fantasma que flotara sobre una luciérnaga. La luciérnaga, claro, era el faro de la bicicleta, y el fantasma su cuerpo embozado en la chilaba que, en la noche, se confundía con la oscuridad.

Cuando devolvía la bicicleta, solía traer una bolsa con palmitos y yerbabuena colgada del manillar, se la entregaba a Yasim y se marchaba a grandes zancadas. Hasta otro día. No sé si con eso pagaba el alquiler de la bici, o si era un regalo que le hacía o simplemente un encargo. Pero el caso es que nunca abrió la boca, ni siquiera para saludar.

El taller abría temprano. Al ir al colegio, yo pasaba por la puerta, aprisa, para no llegar tarde, y veía de reojo a Yasim sentado en un taburete de madera, con un vaso de té entre las manos, saboreándolo, antes de meterle mano a la faena, rodeado de bicicletas y de motos de pequeña cilindrada, y entre sorbo y sorbo se quedaba mirando a Eddy Merckx, el Caníbal, escalando la montaña, enfundado en el maillot amarillo del Tour de Francia del 70, soñando quizá que iba en el pelotón perseguidor…

Sergio Barce