Sergio Barce

Blog personal

Archivo de la etiqueta: Quebdani

COMPARTIENDO ESPACIO CON LOS AMIGOS

Sigo colgando en mi blog imágenes pertenecientes a lmi biblioteca en las que alguna de mis obras acompaña a los títulos de buenos y queridos amigos escritores.

Hoy: mi novela Sombras en sepia (Pre-Textos), junto a La sociedad Transatlántica, de Alfredo Taján; Horas muertas, de José A. Garriga Vela, y al lado de Los espejos que se miran, de Felicidad Batista.

Mi libro de relatos Una puerta pintada de azul, posando con Nadie salva a las rosas, de Youssef El Maimouni; Quebdani, de Antonio Abad, y junto a Del silencio, de Sergi Bellver.

Y mi novela El laberinto de Max, junto a Aixa, el cielo de Pandora, de Mohamed Bouissef Rekab; Cádiz y la otra orilla, a sorbos de a-mar y versos, de Yolanda Aldón, y junto a Relatos de vinilo, cinta magnética y celuloide, de Juan Pablo Caja.

«QUEBDANI», UNA NOVELA DE ANTONIO ABAD

Quebdani, de Antonio Abad, es una novela original y muy a contracorriente. Ambientada en el poblado de Quebdani, situado en el Rif, y ambientado en los años del Protectorado español entre el desastre de Annual y la inminente independencia de Marruecos, se trata de un retrato nada complaciente de la ocupación española.

Antonio Abad, nacido en Melilla, y que pasó una gran parte de su infancia en Marruecos, es decir, buen conocedor de la realidad del país, nos sumerge en una historia de venganza llena de sorpresas y de giros inesperados, no tanto por su necesidad de enhebrar una trama que está repleta de un cierto suspense sino por su empeño por descubrir la cara menos amable de lo que fue el Protectorado español en Marruecos, con sus luces y con sus sombras. Y las sombras, en general, han quedado en muchos casos conscientemente olvidadas, de ahí lo imprescindible de obras como ésta.

Me ha gustado este libro de nuestro admirado Antonio Abad, al que siempre escucho con atención cuando hace alguna presentación en el Ateneo de Málaga, aunque ahora, tras la lectura de esta novela, se me hace más que necesario intercambiar con él impresiones y experiencias de nuestro amado Marruecos.

El punto de partida de su novela ya es bastante original: la situación en el Rif ocupado por España contado desde el punto de vista de un rifeño admirador y seguidor de Abd-el-Krim, pero que ha de trabajar en un molino propiedad de un español tirano y despreciable. Un chico que crecerá con la idea de vengar a su pueblo, sometido a un país extranjero y a unas élites coloniales que explotan su país para el beneficio de una metrópoli malherida y resentida en su orgullo. La sombra de Annual y la de la derrota marroquí tras el desembarco de Alhucemas planean en todo momento y alimentan esa sed de revancha del joven al que, despectivamente, llaman Braulio, aunque él se llame Abdelaziz (y al que su madre llamaba Soulami).

“…Era Ramadán cuando fui a comprar, no al zoco el Arbaa, sino al zoco el Jemis, a Comandante. Durante el camino pensé que el nombre que mejor le venía era el de Hayera que, como bien sabes, en amazige significa roca, porque se le veía duro y fuerte; pero a tu hermana María Dolores no le gustaba que tuviera nombre rifeño, así que nada más verlo dijo que el burro se llamaría Comandante y todos en el molino lo llamaron de aquel modo para no contrariarle sus caprichos de enferma…”

QUEBDANI – Dar Kebdani – año 1925

Hay pocos personajes españoles que merezcan nuestra simpatía, quizá Manol, al que Abdelazziz cuenta toda la historia que también nos relata a nosotros, el único de la familia dueña del molino que simpatiza y empatiza con los marroquíes, y el maestro don Ernesto quien, aunque sólo aparece en esta historia de manera tangencial, sin embargo, para mí tiene una trascendencia simbólica extraordinaria y coprotagoniza una de las escenas más emotivas y devastadoras del libro. En cualquier caso, los diversos personajes que transitan esta novela son de una gran contundencia, y reflejan muy bien esa parte de la sociedad que creyó ser dueña de lo que no les pertenecía.

“…Ese mismo día que me dijo que leyera aquello que ponía el periódico, que se lo leyera en voz alta, delante de Celestino para ver si era verdad que yo sabía leer, yo se lo leí, se lo leí antes de que ocurriera lo de Mauro y Celestino, y Celestino recibió una fuerte bofetada de tu padre y le dijo que si no le daba vergüenza que un moro como yo supiera leer y él no. Pues bien, ese mismo día, cuando yo estaba leyéndole el periódico a tu padre, fue cuando se le acercó a Tomás Dávila un chivanni.

Tomás Dávila estaba sentado junto a la mesa de los talonarios, en el suelo la lata de pintura colorada, y el viejo se le acercó negándole con la cabeza que lo que él se llevaba y lo que ponía en el recibo fuera lo mismo. Tendría aproximadamente unos setenta años, una larga y puntiaguda barba totalmente cenicienta, la chilaba raída, las sandalias de esparto, las manos como dos sarmientos temblorosos y toda la espalda era un arco de sumisión que un bastón de la sujetaba hasta donde la dignidad humana parece que no existe. Tenía acierto aspecto de unos de esos santones tan venerado por nosotros, un morabito. Los españoles bien que cuidaban de protegerlos y de engatusarlos para su causa y su conveniencia. El que vivía cerca del molino, estaba más que comprado por Tomás Dávila y recibía un ziyart anual puntualmente. En más de una ocasión lo sacó de un mal apuro, pues era mucha su influencia. Así que aquel pobre viejo se puso a gritarle a tu padre en amazige. En seguida se agolparon unos cuantos curiosos apoyando la postura del anciano, y luego otros más.

Tomás Dávila se levantó, lo cogió de la pechera de su chilaba sin miramientos y lo empujó tan brutalmente que cayó haciendo un ruido, raro, como cuando se tira un objeto de madera. Se produjo un grave silencio, de fieras al acecho, de rifles de pelotón. Nadie decía nada. El viejo tirado en el suelo apenas gemía, parecía un montón de ropa, de ropa vieja y sucia en la entrada del porche, amparándose en su propio abandono, latiendo todavía, sin dignidad, con rabia que nadie vio, que nadie podía escuchar.

Tuvieron que meterlo en la batea de una camioneta del ejército y llevarlo a Quebdani para que lo curara el médico. Varias costillas rotas y el miedo sucesivo recorriendo miradas en los días de zoco.

De aquel hecho no se dijo nada. Tratarnos con mano dura por cualquier asomo de protesta era toda una consigna que se había extendido para asegurar la permanencia en el Protectorado.

-Comida y leña es lo único que entienden -dijo Tomás Dávila. Cuando lo comentaba en la cantina, ufano, una copa de tinto en su mano, duras y oscuras sombras en algunos ojos.

-Lo malo -le contestó Mariano Sepúlveda, el cantinero- es que nosotros sólo sabemos darle leña. Fíjese en Francia, le dan más duro que nosotros, pero al menos el gobierno mete mucho dinero y personal especializado.

Se llevó la copa a los labios y se la empinó de un solo trago. Detrás del mostrador el cantinero se la volvió a llenar. Era un hombre enorme y barrigón que se cubría con un mandil lleno de manchurrones su ropa. Había también en el salón del bar algunos soldados que estaban dando cuenta de una botella. El ambiente era rancio, avinagrado y en el techo un ventilador de grandes aspas giraba lentamente. Su ritmo parecía marcar la permanencia de un tiempo empeñado en girar sobre sí mismo. Removía el aire, pero era el mismo aire, el mismo humo de los cigarrillos, el mismo tiempo indolente. Sólo las moscas trataban de romper el vuelo acompasado de esa órbita perfecta que era el ventilador describiendo líneas errantes en la sala menos aquellas que daban con sus vidas en las tiras de los papeles reales que colgaban del techo.

-La semana pasada fueron tres bombas, una en el Hotel Darsa, otra en la Delegación de Hacienda una tercera en un local comercial. Esta última, dice el periódico, fue la que causó más víctimas -decía Tomás Dávila-. Al día siguiente, unos grupos de agitadores se infiltraron entre los manifestantes y con piedras, palos, barras de hierro y demás objetos contundentes arremetieron entre gritos subversivos contra los policías encargados de mantener el orden. Incluso algunos elementos vestidos de uniforme fueron apaleados y desarmados por los alborotadores. No hay derecho a que esto ocurra. No se puede permitir ser blando con esta gente. Fíjate en lo que hacen en cuanto se les permite un margen de confianza, que lo ven como una muestra de debilidad de nuestro Gobierno. Por eso te digo que nada de ser blando, nada de que se te suban a las barbas. Mano dura, Mariano, y ya está bien de contemplaciones con esta gentuza. El general Silvestre, ese sí que los tenía bien puestos, una autoridad así es lo que haría falta. Desengáñate, Mariano, al moro leña, y cuanta más mejor…”

Es un largo extracto de esta magnífica novela, pero creo que muy representativa de lo que Antonio Abad trata de transmitir al lector: la decadencia de un sistema colonial ya insostenible, la realidad pertinaz e inevitable que va arrinconando los delirios de grandeza de quienes acudieron a Marruecos a explotar el país y a sus gentes, el racimos y la xenofobia que también se dio entre muchos militares africanistas y entre muchos empresarios y busca fortunas, el trato denigrante al marroquí por parte de esos mismos personajes, el desmembramiento de una estructura social creada de manera artificial sólo apoyada en la razón de la fuerza, el origen del odio al invasor, las consecuencias inevitables de todo ello…

Quebdani, además de ser un libro de una calidad narrativa incuestionable, es, como ya he dicho, una novela necesaria para comprender qué fue el Protectorado español en Marruecos, en concreto, en la zona del Rif. Porque esa parte de nuestra historia común está llena de aristas y de historias hermosas y de otras historias terribles. Y todo ha de ser mostrado.

Sergio Barce, agosto 2020

Quebdani, ha sido editada por etclibros (eltoroceleste), primera edición 1997 y segunda en 2018.

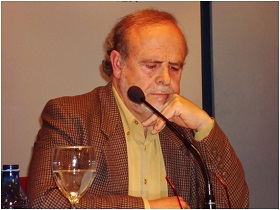

ANTONIO ABAD