Sergio Barce

Blog personal

UN 14 DE AGOSTO, HACE HOY NUEVE AÑOS

Como muchos sabéis, mi cumpleaños coincide con la misma fecha del fallecimiento de mi madre. 14 de agosto. Por eso se hace un poco raro este día. Supongo que ella lo quiso así. Es un aniversario en el que se comparte la vida y la muerte, la llegada y la partida.

Hay veces que pasan semanas y, de pronto, pienso que no he pensado en ella en todos esos días. Y que su recuerdo se va deformando en mi memoria. Me cuesta cada vez más rememorar instantes de mi infancia a su lado. Temo perderla para siempre. Ya digo que es una fecha anómala. Incluso para pensar en ella.

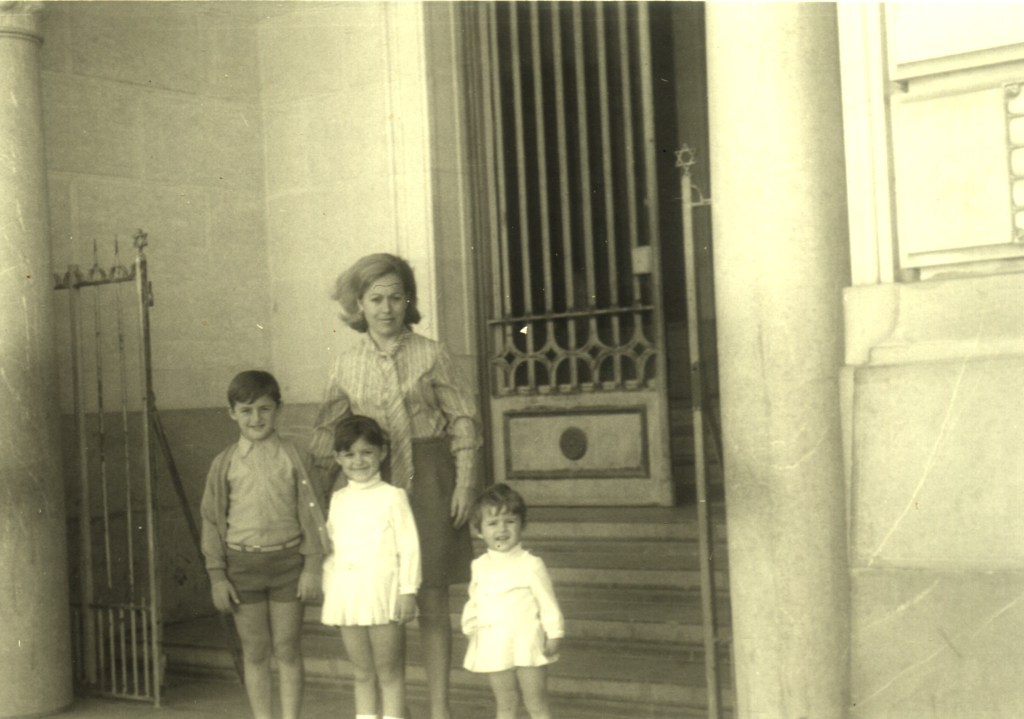

Me he refugiado un rato en sus fotos. Y creo que he escuchado su voz. O he querido escucharla. Y he acabado por escoger varias de estas fotografías que guardo para compartirlas con vosotros. Sé que muchos de sus amigos y de sus amigas también oirán su risa de nuevo al volver a verla en este álbum improvisado. En este día extraño de agosto.

«DE LA BOCA DEL CABALLO SALE LA VERDAD», UNA NOVELA DE MERYEM ALAOUI

«…-…Te vas a quedar sentada ahí a hablar conmigo -dijo señalando la cama.

Y entonces se lanzaba. En cuanto conseguía que me sentase, todo estaba perdido. Empezaba el tiroteo, pregunta tras pregunta. Yo me defendía. No te vayas a creer que me sometía. ¡Nada de eso! No es mi estilo. La diferencia entre él y yo es que él no se agitaba, no se quedaba sin aliento a la hora de discutir. Y yo en esa época no estaba entrenada.

Recuerdo, como si fuera hoy, la sensación que me invadía curante esas discusiones interminables. En cuanto empezaba el interrogatorio, era como si un gusano me estuviera royendo por dentro, comiéndose lo que encontraba a su paso, lentamente, y creciendo, creciendo hasta no dejar sitio a mis tripas, y trepaba por la garganta hasta la cabeza. Y una vez allí, lo primero que hacía el maldito gusano era taponarme los oídos, se comía el conducto que lleva a las aberturas y los obstruía. Yo dejaba de oír. Me entraban náuseas. Y luego el gusano atacaba mis sesos. Yo sentía deseos de arrancarme la cabeza del cuello, dejarla sobre la mesa y largarme de allí. Que no hubiera nada. Eso es lo que yo quería. Mientras tanto, Hamid seguía moviendo los labios en mi dirección, soltando una pregunta tras otra. Y en un momento dado -no sé por qué-, se callaba y se iba. Dejaba de hablar justo cuando me sentía hueca por dentro, como un cántaro vacío. Como si el gusano y él fueran una misma criatura, y supiera que ya no quedaba nada que pudiera comerse.»

Estos magníficos párrafos pertenecen a la novela De la boca del caballo sale la verdad (La vérité sort de la bouche du cheval, 2018), de la escritora marroquí Meryem Alaoui. Un libro que he sorbido de un trago. De esa clase de novela que abres sin saber qué vas a encontrar y, de pronto, te ves pasando página tras página hasta que la acabas. Me ha subyugado con la historia de esa desgraciada prostituta llamada Yemía, que malvive en las calles de Casablanca. Una mujer poderosa a su manera, que no se muerde la lengua y que dice las cosas como las siente. Maltratada, pero altiva. Denigrada, pero altanera. Una furcia malhablada, descreída, entregada a todos los vicios, arrastrada por la inercia de una vida de descalabros. Hasta que surge una oportunidad inesperada.

Me gusta la crudeza de su lenguaje, la sencillez de su narrativa, la ausencia de parrafadas sesudas. Alaoui cuenta una historia de manera diáfana, con una soltura encomiable. Posee el don de la buena literata, el don de ser cristalina y directa. No hay afectación en sus páginas. El retrato de sus personajes se deja ver con pasmosa naturalidad. Lo vivimos con la misma impetuosidad que ellos. Me gusta esa protagonista, Yemía. Tan sincera ella, tan valiente unas veces y tan inocente otras, tan experimentada en ciertas cosas como cándida ante las que no comprende. Yemía te seduce por muchas cosas. Es capaz de contagiarte con sus penurias y sus tristezas, con sus miserias y sus frustraciones, pero también con sus alegrías. Divertidísimo el episodio del rodaje de la película. Me ha hecho reír a carcajadas. Y luego, luego llega la ternura y el sosiego.

«…La víspera de mi viaje, Halima se quedó en casa, pero le recordé a Hussein que la sacara de una vez de allí. Quizá él lo tenía ya previsto. No le era rentable, con esa pinta de amargada. Y creo que tampoco le gustaba mucho follársela. Lo suele hacer con las chicas recién llegadas. Con el pretexto de enseñarles a trabajar. Las veteranas nos encargamos de la teoría y él de la práctica. Hasta que se harta de ellas. La verdad sea dicha, para alguien que se supone que te tiene que enseñar los trucos, no se las apaña muy bien. La única que no se entera es la boba esa de Hayyar. En cuanto Hussein la llama, se pone contenta. Se cree que ha ganado algo con él. Como cuando vas juntando las chapas de Coca-Cola y al final te toca el premio de la moto que sorteaban.

Afortunadamente, hace tiempo que me deja tranquila. Aunque a veces se me acerca. Husmea alrededor de todas y riega aquí y allá, como el perro cuando orina para señalar a los demás chuchos cuál es su territorio.

Con él me comporto como con cualquier cliente. Si estoy de buen humor, finjo que me gusta: rebuzno, maúllo, le dejo que me tire de los pelos o me ponga las nalgas coloradas. Y si no, espero a que pase. Y me dejo enrojecer el culo. Qué le vamos a hacer. Hussein no es mi tipo para nada. Está demasiado flaco y tan cosido a cicatrices que me da la impresión de que en cualquier momento se va a desgarrar. A la Halima esa no le he preguntado lo que piensa de él. A decir verdad, me da igual. Lo importante es que me la he quitado de encima.»

De la boca del caballo sale la verdad es una novela que transita por todos los estados de ánimo posibles y que se deja leer con apasionamiento. Una historia de perdedores a los que, sin embargo, el destino les depara lo inesperado o lo imposible.

La novela de Meryem Alaoui ha sido editada por Cabaret Voltaire, con traducción del francés de mi querida amiga Malika Embarek López, magistral como siempre en su labor.

Sergio Barce, 13 de agosto de 2023

SE FUE SUGAR MAN

Ha fallecido el cantante Sixto Rodríguez. Lo descubrí gracias a uno de los documentales más hermosos y emocionantes que he visto nunca: Searching for Sugar Man, dirigido por Malik Bendjelloul, en 2012. Por eso no me resisti a recomendaros que lo veáis si tenéis oportunidad.

ENTREVISTA DE HÉCTOR MÁRQUEZ A SERGIO BARCE

Os facilito el enlace para poder acceder a la entrevista que Héctor Márquez me ha realizado para Ediciones del Genal, con motivo de la concesión del Premio Andalucía de la Crítica a mi libro

El mirador de los perezosos: