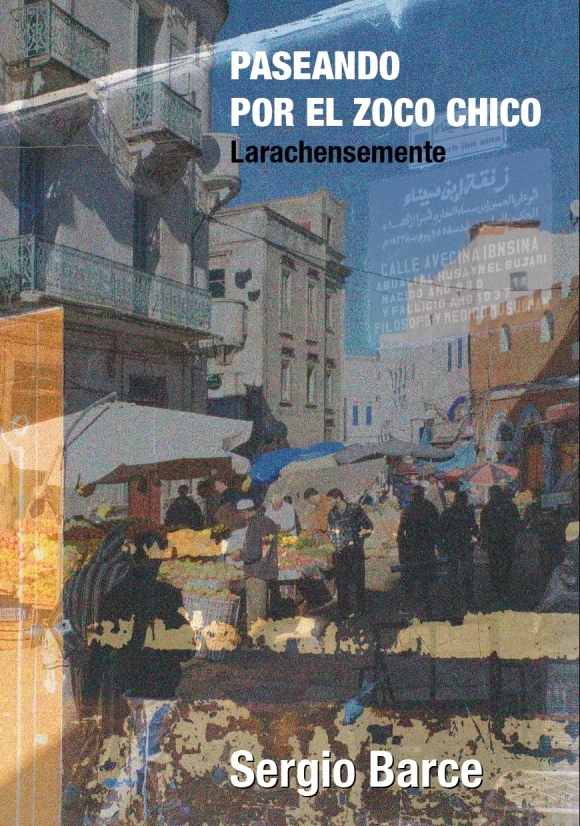

Continuamos en alarma y el refugio más seguro es la lectura y el cine. Como ya vengo haciendo estos días, os ofrezco uno de mis relatos para haceros esta travesía más llevadera. Hoy, el titulado El callejón sin salida, que forma parte de Paseando por el zoco chico, larachensemente (Ediciones del Genal, 2ª edición 2015). Es el escogido porque Ángela López Cobos me lo recordó ayer al decirme que lo estaba releyendo.

Que lo paséis bien. Y cuidaos, por favor.

EL CALLEJÓN SIN SALIDA

Hago girar la ruleta, y gano un barquillo. Me gusta la bombona metálica del barquillero, la panza roja, los dibujos del frontal, la corona plateada donde gira la ruleta. Me dice que lo intente de nuevo, y vuelvo a ganar cuando la hoja se detiene. Le doy el barquillo a Emilio. Me giro, veo el carrito que hay en la esquina del Conservatorio, compro un cartucho de garrapiñadas, están calientes. El hombre, que para atender su modesto carro viste sin embargo pulcramente un babi azul de susi, me lo entrega con cuidado para que no se caigan, me fijo en sus dientes, siempre le asuman las paletas por entre los labios, me sonríe, es un buen hombre y creo que disfruta vendiendo sus golosinas y sus garrapiñadas, garbanzos, pipas y caramelos a los niños. Cuando pasen unos años y regrese a Larache, él seguirá ahí como si formara parte del paisaje de la avenida Hassan II.

De pronto la puerta del Conservatorio se abre, y don Aurelio, orondo, serio, sale echando una ojeada a su reloj de bolsillo. Al levantar la vista, me ve y sus ojos me estudian de una manera curiosa, como si se preguntara por qué no soy alumno suyo. No sé tocar ningún instrumento y jamás aprenderé, pese al empeño de mi padre en regalarme cada Navidad un instrumento diferente, guarda la esperanza de que termine por sucumbir a alguno.

Vamos a entrar en el Ideal, ponen una película francesa de las guarras. Hay cola, pero Emilio Gallego nos cuela y como no tenemos entrada nos sentamos dos en cada butaca. Luisito Velasco está a mi lado, Lotfi Barrada y José Gabriel Martínez en la otra. La película empieza y nos quedamos mirando la pantalla con la boca abierta. Hace calor. Y la temperatura sube. Hay un corte, la bobina se ha atascado.

-¡Radio! ¡Radio! –gritan desde la platea.

Luego, la película continúa y el silencio se hace sepulcral. Ver las actrices desnudas nos causa un efecto anestesiante… Ya tenemos tema de conversación para toda la semana.

Me voy al callejón sin salida. Es el callejón de mis juegos desde que nos hemos mudado de Mulay Ismail a la avenida Mohamed V. La nueva casa está en el edificio de granito de Uniban, residimos ahí porque mi padre trabaja en esta entidad. En nuestra misma planta vive la familia Matamala, los Álvarez y Antoñito Guerrero, antes vivía Torres. Recuerdo que cuando la selección de fútbol de Holanda ganó el Campeonato del Mundo -vale, no lo ganó, es verdad, pero en mi recuerdo lo hicieron-, Manolo y Miguel Álvarez salieron conmigo y nos pusimos a jugar a la pelota. Yo era Neeskens, Miguel hacía de Cruyff y su hermano Manolo imaginaba ser Kroll. Me tomaban el pelo porque yo era más pequeño, y porque ellos eran del Real y yo del Atlético de Madrid.

Pero donde disfrutaba de veras era en el callejón de abajo, el callejón sin salida. Allí jugábamos a la pelota durante horas, sin descanso. A veces el balón caía en el huerto que hay entre la iglesia y la parte de atrás del Banco, y saltábamos la tapia para cogerla. En otras ocasiones, el balón se quedaba sobre el destartalado techo del almacén que cerraba la calleja y era preciso recuperarla con cuidado, trepando hasta allí arriba, pisando luego las viejas tejas como si fuésemos funambulistas; aunque lo peor era cuando se colaba por un boquete que había abierto entre el muro y las tejas, entonces había que deslizarse hasta abajo para recuperarla. Todo el local estaba lleno de escombros y olía a humedad, seguramente habría ratas y, por eso, cuando me tocaba a mí bajar al interior para buscar la pelota, lo hacía lo más aprisa posible, como si me llevara el diablo.

Larache – el callejón sin salida

En ocasiones, mientras jugábamos nuestro partido, aparecían otros niños de la calle Daisuri o del barrio de la Alcazaba, que solían invadir nuestro territorio atacándonos con piedras. Para defendernos, teníamos un buen arsenal de naranjas verdes, repartidas estratégicamente tras la tapia y también en el techo de la iglesia del Pilar, hasta donde nos encaramábamos para atrincherarnos. Nunca hubo heridos, que yo recuerde, e incluso sabíamos cuándo iban a atacar, en una permanente guerrilla entre calles. Pero un día formamos tal batalla campal que aparecieron los mejaznis y tuvimos que escapar saltando por la tapia de la iglesia, escabulléndonos como ladronzuelos. Luego vimos que, a los chavales a los que los agentes habían logrado coger, les dieron una buena manta de golpes ,y la gente se arremolinó en la avenida para ver qué ocurría. Durante bastante tiempo abandonamos nuestras reyertas.

Existía otro motivo para detener nuestro juego y abandonar el callejón. Eso sucedía cuando escuchábamos acercarse algún cortejo fúnebre. Corríamos hasta la avenida y nos quedábamos allí quietos, silenciosos, observando al difunto que era transportado a hombros por varios hombres y al resto de los acompañantes que lo seguían caminando muy aprisa, y, hasta que no terminaban de pasar todos, no regresábamos. Con lo traviesos que éramos a esa edad ahora me sorprende el respeto que demostrábamos en tales ocasiones, quizá porque lo aprendimos por la costumbre de nuestros mayores, y la costumbre que no se impone es la mejor de las enseñanzas.

También recuerdo los días que hacíamos carreras de bicicletas en el mismo callejón sin salida. Consistía en ir lo más aprisa posible desde la pared del almacén hasta la acera de la bocacalle, ya en Mohamed V, y regresar de nuevo. Cierto día, iba tan rápido, pedaleando con todas mis fuerzas, queriendo ser el más veloz de todos, que me estrellé contra la pared al no calcular debidamente la distancia de frenada. Caí de espaldas, con la bicicleta encima, y me quedé allí unos segundos sin sentido, tendido en el suelo.

En el último portal del callejón solíamos escondernos para fumar. Y nos pasábamos horas hablando. No era una callejuela muy larga, pero en ella se desarrolló un mundo de aventuras y de juegos, y de pequeños secretos.

Cuando el sol caía sobre la callejuela, los hombres del Casino Israelita se sentaban en el suelo y jugaban a las damas. Solíamos quedarnos allí acuclillados a su lado observando la partida. Todo con calma, sin prisas, larachensemente.

Me sorprende qué es lo que retenemos en nuestra memoria. Yo, en concreto, de todo lo que estoy contando ahora, puedo reconstruir perfectamente aquella pared que cerraba el callejón, que lo convertía en un callejón sin salida, y puedo hacerlo al detalle: una pared húmeda con unas letras rojas descoloridas y borrosas que iban desapareciendo entre desconchones, también la forma del tejado moribundo, siempre con el latente peligro de desplome, y por el que andábamos conteniendo la respiración en busca del balón, y el olor del interior del almacén abandonado, los escombros y las paredes interiores semiderruidas, sus maderas podridas. Incluso recuerdo los dos lugares exactos del muro del huerto que utilizaba para escalarlo: el primero era el que hacía esquina entre el propio muro y la pared del almacén, porque podías asirte al hueco abierto en las tejas y era fácil impulsarte, y el otro estaba justo en medio del muro, donde existía una dentellada en la parte de arriba con la forma y el tamaño justo para que los dedos se acoplaran perfectamente. Quedaba, como último recurso, el ayudarte apoyando el pie en la reja de hierro, pero esto era más incómodo y, además, te podían ver los empleados de la oficina de Uniban y te llamaban la atención golpeando en las cristaleras.

El interior del huerto también sigue fresco en mi memoria: las hojas secas del suelo, el olor de las naranjas, los troncos de los árboles. Cuando los del otro barrio nos atacaban, corríamos por encima del muro como si fuera un camino seguro, aunque no lo era, pero nos lo conocíamos a la perfección y bordeábamos así el huerto hasta llegar al techo de la iglesia, compuesto de pequeñas terrazas superpuestas. Un lugar perfecto para esconderse y esperar al enemigo.

Tengo ahora en mis dedos el tacto cierto de ese muro, la rugosa piel fría y dura de las pequeñas naranjas verdes, la pintura seca de las paredes exteriores de la iglesia. Conservo en los pulmones el aire del callejón, guardo en mi interior las voces de los amigos retumbando en un eco del ayer pidiendo que les pasara la pelota, los gritos de júbilo al marcar un gol. También la de los hombres que salían del pequeño casino para que no molestásemos.

Como las ventanas de mi casa daban al callejón, mi madre, y otras veces Mina, asomaba la cabeza y me daba una voz para que fuera a merendar. Mis amigos subían conmigo y, después de darnos un buen atracón de pastas, nos íbamos al Jardín de las Hespérides para recolectar los dátiles que habían caído de las palmeras y estaban diseminados por el suelo, dátiles que pasaban a formar parte de nuestro arsenal de defensa. Teníamos que hacerlo aprisa para que no nos descubriesen los niños de Alcazaba. Sin embargo, si ya había oscurecido bastante, solíamos utilizar los dátiles para lanzárselos a las parejas de enamorados que, sentadas entre las sombras de la noche, se besaban y abrazaban. Teníamos que huir muy, muy a prisa para que no nos pillaran… Travesuras que creo que todos hicimos.

Un relato de Driss Sahraoui, que releo en estos momentos, me ha llevado a la avenida Mohamed V, he recordado estos pequeños episodios de mi infancia ocurridos tras dejar mi primera casa en la calle Mulay Ismail para ir a vivir al robusto edificio de Uniban, donde actualmente está el Banco de Marruecos, y una cosa ha llevado a la otra, y me ha encantado volver a ser aquel niño que jugaba en ese pequeño callejón sin salida en el que se han quedado nuestras voces y nuestros gritos, impregnado aún con el recuerdo de nuestros sueños inocentes.

Sergio Barce

Como siempre esos pequeños relatos llenos de bellas palabras ,sensaciones, colores recuerdos emociones, qué hermoso es recordar infancia adolescencia, Larachensemente por supuesto, no hay prisa.

Mew encanta que te gusten estos relatos, Carmen. Besos

Me ha gustado mucho releer esta historia.

Gracias.

Alberto Mrteh (El zoco del escriba)

Gracias de nuevo, Alberto.