Sergio Barce

Blog personal

Archivo de la etiqueta: Pepe Barce

Pequeño homenaje a mi padre – «ELLOS VUELVEN A LARACHE», RELATO DE SERGIO BARCE

Hace pocas semanas, dos de los hermanos de mi padre fallecieron con pocos días de diferencia. Se llamaban, se llaman Pepe y Carlos, pero desde Larache siempre se les ha conocido como Pepete y Charles. El primero murió después de una larga enfermedad, y por propia decisión; para él la vida ya no tenía sentido desde que dependía de una máquina de diálisis y dejó de acudir a sus sesiones, abandonándose a la suerte, que en estos casos es esquiva. El segundo, curiosamente, lo hizo por una enfermedad tan rápida como el fulgor de una estrella, presintió su partida, dijo que moriría en veinticuatro horas y cumplió su vaticinio un día después.

Pepete vivía, vive, cerca de mi padre, en Málaga, y mi padre, Antonio Barce, ha visto desaparecer a su hermano día a día, igual que una fotografía que se difuminara con el tiempo. Charles vivía, también vive, lejos de mi padre, en Barcelona, y mi padre lo ha visto marcharse desde la distancia, como un pasajero que le saludara desde la cubierta de un barco, de regreso a Marruecos.

Album familiar – LARACHE Mi abuelo MANUEL BARCE en el patio de la casa de las Navas – Mi padre en las gradas del Santa Bárbara – Mi padre y unos amigos en la Plaza de España

Yo apenas conocía a Charles, le vi sólo una vez en Málaga hace más de treinta años cuando llegó con la caravana de la Vuelta Ciclista a España. Era un aventurero, y vivía a salto de mata. Le recuerdo con una melena larga, sonriente, delgado y fibroso, un manojo de nervios, de esa clase de persona que se come el mundo porque piensa que la vida es el presente. Estuvimos juntos todo ese día, y puedo rememorarlo nítidamente, casi minuto a minuto. A Pepete lo he visto envejecer, he jugado con él al dominó y al fútbol, hemos pasado días en la playa y en el campo, mis padres y mis tíos siempre pasaban juntos los fines de semana. Pepete solía hacer chuparquía, como un maestro repostero. Creo que era la mejor chuparquía que he comido nunca, ni siquiera en Marruecos la he tomado tan deliciosa.

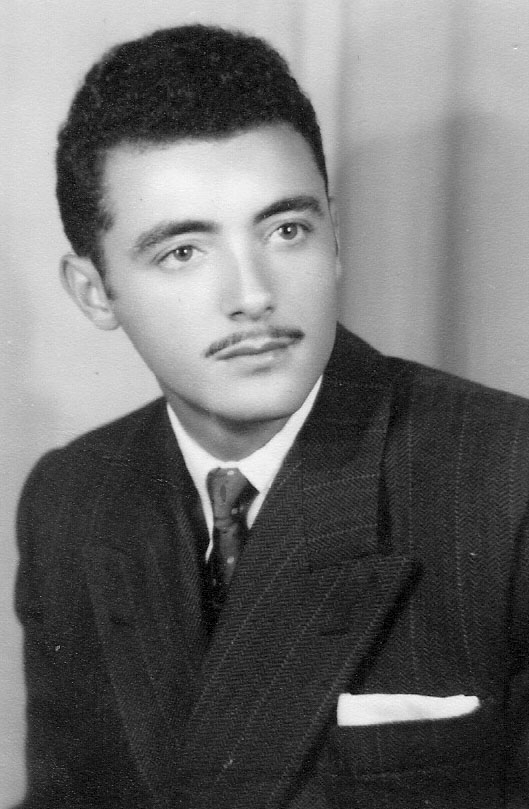

En el cementerio, acompañé a mi padre a tomar un café mientras se velaba el cuerpo de Pepete. Cuando volvíamos sobre nuestros pasos, comenzó a hablarme de él. Su rostro se fue contrayendo lentamente, como si el dolor le comprimiera el alma. Entre sollozos, me decía: “Parece mentira… Cómo se nos ha ido la vida… Parece que fuera ayer cuando mi hermano llegaba al Barrio de las Navas, elegantemente vestido con su traje de doble pecho y muy bien peinado… Las niñas se asomaban para verlo llegar, era el más atractivo del barrio. Y mi madre, mi madre lo veía desde la puerta de la casa, salía, y se ponía a bailar, y daba voces para que las vecinas se asomasen: ¡Ahí viene mi negro! ¡El más guapo! ¡Dios mío, qué guapo es mi negro! Y Pepete sonreía, le encantaba que su madre armara esa jarana cuando él regresaba a la casa… Aún lo veo, joven, comiéndose el mundo…”

Pepete se parecía a Rossano Brazzi. Su piel era algo oscura, por eso mi abuela Salud le decía “mi negro”. Y es verdad que ella, con raíces gaditana, salerosa, graciosa, le bailaba para recibirlo, porque era su hijo favorito.

Abracé a mi padre por encima del hombro, y continuamos andando, mientras él seguía hablando para sus adentros, preguntándose dónde estaba ese joven que se llevaba de calle a las niñas del Barrio de las Navas de Larache, preguntándose cómo se habían ido los años sin que nadie hubiera hecho nada para impedirlo.

Mi tío Pepete y mi tía Maruja se conocieron en La Bandera Española, la tienda de confecciones que estaba donde hoy se ubica el Bazar de Yebari. En La Bandera Española trabajaba mi abuelo paterno, Manuel Barce, y Pepete era uno de los empleados que atendían tras su largo mostrador. Mi tía no imaginó que cuando entró a trabajar allí conocería al que sería su hombre. Desde entonces, hasta hace apenas unas semanas, siempre han estado juntos. También a ella todo le parece un sueño envenenado, como si hubiesen transcurrido apenas unos pocos años desde que le viera por primera vez.

Precisamente hace un par de años que El Hachmi Yebari reformó su Bazar. Iba a pintar la fachada. Al raspar los pintores la pared del frontal, fue apareciendo, poco a poco, el fantasma de La Bandera Española. Estaba ahí debajo, como aguardando al día en el que poder volver a asomarse a la Avenida Mohamed V. Era una imagen inquietante, pero a la vez emocionante. Todos los recuerdos de mi familia paterna parecían escapar de la fachada de ese edificio… Mis tíos, Pepete y Maruja, sellaron su amor bajo ese nombre, bajo el techo de esa tienda, hace muchos años, hace apenas unos días en realidad.

Me pregunto qué cruzará por la cabeza de mi padre. Eran seis hermanos, y ya quedan tres. También Carmela partió a ese extraño viaje hace ya unos años. Debe ser confuso ver morir a tus hermanos. Es como si la vida comenzara a parpadear a tu alrededor. Hay dos nuevas arrugas en el rostro de mi padre, y dos nuevas muescas en su corazón. Aunque aturdido, ahí sigue, bregando a la cabeza de la familia, como el buen timonel que ha sido, que es, que seguirá siendo para mí y mis cuatro hermanas. Nuestra referencia. Nuestro ejemplo. Él y mi madre, que continúan declarándose su amor día a día, como si aún fueran a escaparse al Cine Ideal para poder darse un beso en la oscuridad de la sala, como cuando hace unos días eran novios y Sibari les hacía de carabina…

Eso me pregunto, qué cruzará por la cabeza de mi padre. Pocos días después de que Pepete se marchara, le siguió Charles. Tal vez piense que su otro hermano no quería que hiciera solo ese largo viaje de regreso a la ciudad en la que nacieron. Mi abuela Salud está enterrada en el cementerio de Larache, y seguramente los habrá esperado a la puerta del recinto, y al ver a Pepete se habrá puesto a bailar, y a cantar, y a gritarle a los fantasmas del ayer “ahí vienen: Pepete, el más guapo, ¡mi negro!, ¡Dios mío, qué guapo es mi negro!, y viene con lo que más quiero, mi Carlitos… ¡esos son dos de mis niños! ¡Miradlos!”

Sergio Barce, julio 2011